9月1日,由陕西省关心下一代工作委员会出品的英雄礼赞——“老红军的故事”55集精品短视频在中国教育电视台、央视频、人民视频等平台播出并全网上线。

艰苦卓绝的万里长征在荧幕重现,战火纷飞的抗战岁月被缓缓掀开,困难重重的建设时期被真实呈现。一个个感人至深的故事,为观众诠释着革命先辈用鲜血甚至生命守护的理想和信念。

从100幅画作到1部书稿、55集精品短视频、1首歌曲,以革命历史为底色、以青少年红色教育为目标的英雄礼赞——“老红军的故事”系列文艺创作,在笔触、镜头与旋律中徐徐展开,将老红军的钢铁意志转化为新时代青少年的奋进力量,开启了一场跨越时空的精神接力——

2021年6月,北京。

人民美术出版社美术馆,“英雄礼赞——老红军与潘皓的‘再长征’”展览现场。海报鲜红的底色映红了面庞,激荡起血脉深处的精神信仰。

两双手紧紧相握。

郑小明:“你一定是共产党员!”

潘皓:“不,但我长在红旗下!”

“这是100位老红军的画像。”延安枣园美术馆馆长李旭冉介绍说,为了这些画像,他和中央美院教授潘皓等人,已经在全国各地跑了3年。

画面中,一张张被岁月斫满沟壑的苍老面容,在油画色块的勾勒中,或淡然安详,或坚毅果决,每一双被作者着意刻画的眼睛中,仿佛都埋藏着不为人知的过往。

一

2018年6月,潘皓第一次去延安写生,第一次见到宝塔山,第一次重新审视自己的内心。

画布上,夜色中的宝塔山璀璨夺目,奔腾不息的黄河水震撼人心,表情各异的老红军生动传神。

两三个小时完成一幅巨幅画作的速度,让李旭冉不禁向潘皓发出邀约:一起为健在的老红军画像吧!

三周后,一辆载满画具、颜料的吉普车从北京风尘仆仆而来,停在了延安枣园美术馆门前。10个人、4辆车从延安出发。

延安、榆林、照金、西安、北京、南京、广州……

参加了500多次战斗,“从子弹里漏出来”的“战斗模范”余新元;

从新疆返回陕北的西路军中,最终到达的800多名幸存者之一的杜合良;

三过草地、两越雪山,先后参加了抗日战争、解放战争和抗美援朝战争的老革命谭德本;

……

平均年龄已有百岁的老红军,都已不具备做模特的条件。

有时,只能趁着老人清醒时勾画两笔,等待老人再次清醒;有时,即使反复劝说,依然无法得到上门拜访的机会;有时,已经得到了老人和家属的同意,却在赶去的途中收到老人离世的消息……

“为什么没放弃?”

“他们说,‘告诉组织,如果祖国需要的话,请组织相信我,我还可以去!’”

“他们将功勋与徽章深藏,绝不肯给党和国家添乱。”

“从他们的眼中,我仿佛看到了红军长征爬雪山过草地时的坚毅与执着!”

沉默良久,两双手再次相握。

三年中,走过24个省市区,行程5万多公里,从大西北直到祖国的最南端。

无数个日夜在招待所、民宿的大通铺上度过,无数次绘画在病床前、卧榻旁开展,无数段影像资料在汗水与泪水中摄制完成,无数通电话在寻找老红军未果的落寞中挂断,无数顿餐食在一碗泡面中解决。

“想过会这么艰难吗?”

“如果想了,就不会开始!”

远去的脚步敲击着大理石地面,也敲击着陕西省关心下一代工作委员会主任郑小明的心。究竟是怎样的人,完成了如此宏大的创作?

伫立在一幅幅老红军画像前,郑小明久久凝视。这一夜,注定难眠。

“能否将这些老红军的故事挖掘整理,成为教育引导青少年传承红色基因的教材?”郑小明询问道。

“好,我们无偿授权!”潘皓欣然首肯。

二

“这是一次抢救性的工作。画家所画的100位老红军,已有多位离世。留给我们的时间不多了,必须要为国家和下一代留下珍贵的资料!”

2021年8月,陕西省关工委会议室。话音落下,应邀而来的作家周养俊、李战民、金步摇,相视点头。这是责任、更是使命。

“老红军的故事”写作微信群里,第一批人物名单和简介开始推送。

陕西省关工委常务副主任兼秘书长蒋惠莉发来信息:每个人物1500字至3000字,事迹真实、故事感人,要好要快。

自此,图书馆、档案馆、资料室多了三位常客。老红军的家属、朋友、街坊邻里的讲述成为重要佐证。

素材采集不易,下笔更难。

有着相同经历的老红军,如何写出不同?于细微处见精神。

《向轩:中国最小的红军战士》《田仁明:一把钢刀赠战友》《李培英:“高原红旗兵站”的守护者》《王荣恩:“人在,弹药在!”》……一段段令人动容的历史被诉诸笔端。

资料寥寥无几的普通红军战士,怎样写成故事?于细节中找线索。

翻遍多年间的新闻报道、宣传视频,从只言片语中寻找可用素材;从人生经历、不同时期的贡献着手,寻找每个人物独特的闪光点……一个个血肉丰满的红军战士出现在眼前。

历史久远的革命故事,何以真正走进少年儿童心里?于重复中见笔力。

逐段审读、自省,是否具有可读性、能否打动自己;逐句斟酌、修改,要宣扬爱国主义精神、但不过度渲染苦难……一篇篇适合孩子们阅读的故事雏形渐显。

春去秋来,寒来暑往。

一次又一次线上线下会议,一版又一版编辑、党史专家的审读意见,一遍又一遍从标题到内容的推倒重来,只为让“长征就在你面前”。

“常常写到泪流满面,因为他们坚定而纯粹的信仰。”但,只要在孩子们心中种下长征精神的种子,他们的人生路上就会生出很多希望,理想的火焰就不会熄灭!

秋日的阳光透过法国梧桐茂密的枝叶,在书桌上洒下点点斑驳。厚厚的一摞书稿已经被翻看了多遍。

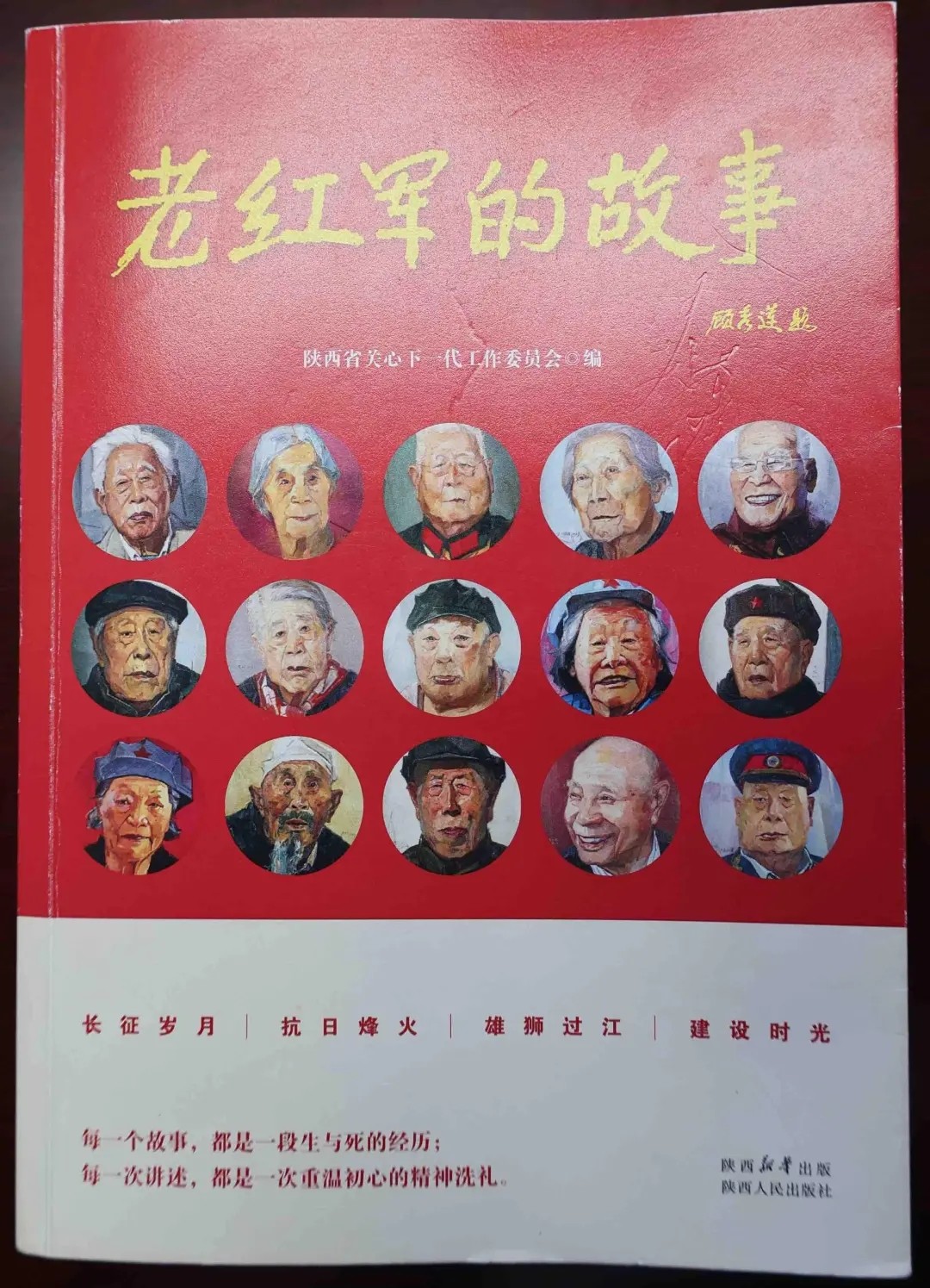

“长征岁月”“抗日烽火”“雄狮过江”“和平年代”,55个人物按照时间顺序在四个篇章分别呈现,配以人物照片、手绘插图、资料图片,新中国一路走来的波澜壮阔浮现眼前。

此时,距离开始撰写书稿已经过去了一年。

一年间,有的老红军身体欠佳、有的已经离世。种种原因下,最终只完成了55位老红军事迹的挖掘整理。

万千思绪无以言表,唯有以笔述之。

三

“每一个故事,都是一段不凡的生与死的经历。每一段讲述,都是一次重温初心的精神洗礼。”

“虽然战争的硝烟早已散去,但我们仍应掩卷长思,勿忘国家之殇、民族之痛,重拾红军精神,帮助青少年学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行,接过理想信念的火炬,传承红色基因、赓续红色血脉……”

“是为序。郑小明”随着最后几个字落下,笔尖摩擦纸张的沙沙声方才停止。

不,这不是结束,而是开始。

把他们的形象定格于画面,将他们的英雄事迹传播于短视频,用鲜活生动的红色故事感染人、激励人。

让更多的孩子透过画面,穿越时空,感受红军战士用鲜血、汗水铸就的钢铁意志,无所畏惧迈向胜利的革命英雄主义。

翌日,讨论图书配套制作系列短视频的会议举行。

“为每个人物制作短视频,以二维码形式随书出版。”

“拍摄短视频需要重新写脚本,必须马上着手。”

“是不是要为短视频创作主题歌曲?”

“图书正式出版时,还要开展一些前期宣传工作。”

……

窗外,夜色渐深。

明天又是新的一天。

2024年8月9日,延安革命纪念馆广场。

《英雄礼赞》——“老红军的故事”系列活动启动仪式隆重举行,正式对外宣告:《“英雄礼赞”老红军油画展》在延安革命纪念馆展出,图书《老红军的故事》将出版发行、《老红军的故事》系列短视频即日起在延安开拍。

宣传、网信、教育、广电等部门和延长石油集团积极支持。

一年多来,陕西省关工委多方走访,组织25位专家学者、节目制片人和导演进行座谈,先后就《老红军的故事》主题精品视频及系列节目创作事宜多次展开研讨。

以图书《老红军的故事》为蓝本,再次加工创作的55集主题精品视频脚本全部完成。

特邀知名词曲作家创作的主题曲《红军精神放光芒》,由中国少年广播合唱团演唱录制完成。

由西安美术学院创作团队担纲创作的1600多幅绘画作品全部完成,并持续更新修改中。

与此同时,好消息频频传来。

图书《老红军的故事》样书完成之际,受到中国关心下一代工作委员会主任顾秀莲的肯定,并亲笔为该书题写书名,希望这些英雄事迹成为教育青少年的红色教材。

百幅油画作品中,以张文、杨永松、吴健三位老红军为模特创作的三幅作品,被中国国家博物馆收藏。

欢腾的鼓声盈满整个广场,著名表演艺术家董少敏带领一群少先队员走上舞台,一段诗朗诵《七律·长征》激情澎湃。当《红军精神放光芒》蓬勃昂扬的旋律响起,殷红的党旗高高飘扬,“红军战士”在这一刻穿越时空与孩子们相遇……

舞台下,年逾百岁的延安老红军代表同景飞、蔡养副坐在轮椅上激动地鼓掌,不断说着“好、好、好”。

当被推进延安革命纪念馆里,看到《“英雄礼赞”老红军油画作品展》的瞬间,两位老人红了眼眶。从一幅幅画作前经过,听小小讲解员讲述画中的人物故事,现场每一个人都和两位老人一样,不禁泪目。

纪念馆外,短视频摄制工作已经就绪。

四

“咱们从董少敏老师与孩子们的互动讲述切入,用动态绘本呈现人物故事,以画家潘皓口述写生现场为结尾……”《老红军的故事》系列短视频总导演师小农和工作人员交流着视频制作形式。

“明年,观众一定能沉浸式地欣赏画展、聆听故事,领略老红军的精神风貌!”

“同学们,快过来。今天,董老师给你们讲讲红军长征过雪山的故事……”

2025年9月1日,55集《老红军的故事》主题精品视频在中国教育电视台、央视频开播并在全网播出。

陕西省关工委的会议室里,大家围坐在电视机前,一边观看一边聊着个中艰辛。

“第一版视频送审时,军史专家说,帽子不对、服装不对、武器不对!真的改到怀疑人生。”

“一个动态画面至少要35张素材合成,一张有变化,几十个画面都得重新做。”

“明年,图书出版后,这个大工程就算圆满了。”

“只可惜王沛老师没能看到,这首《红军精神放光芒》竟成了他谱的最后一曲。”

会议室里静了下来。

五年零两个月,从100幅画作到1部书稿、55集主题精品视频、1首歌曲,其中的辛酸非话语可言,背后的故事亦非一两句可以道完。

“动画素材创作至关重要,半年时间完成!”西安美术学院院长朱尽晖坚定地表态,“美术兴国、强国是西美一以贯之的责任使命!”

西安美院举全院之力,用画笔歌颂英雄、弘扬红色文化。5个院系、112名师生,国画、版画、油画各显其能,创作的过程也是领悟红色精神的过程。

主题曲必须振奋人心、充满力量,中国儿童音乐学会副会长、词作家李众成为不二人选。

一本本长征主题图书寄往北京,一篇篇老红军的故事每天分享,在师小农几个月的软磨硬泡下,李众三易其稿,完成了歌曲《红军精神放光芒》的歌词创作。

好词配好曲,什么样的旋律才能唱得响、传得开、留得下?在李众的极力推荐下,知名作曲家王沛勇担重任。而此时,无人知道他已身患重疾。

病榻之上,反复沟通、不断修改。歌曲录制完成一年后,他便与世长辞,唯余一段旋律被不断唱响。

4个系列100多期宣传视频,在主题精品视频开拍之时同步制作宣发。

邀名家解读长征精神、请画家团队分享创作故事、与红色纪念馆工作人员共话革命历史,100多期宣传视频的背后,亦是几百个持续忙碌的日日夜夜……

五

“红军红军的故事长,闪闪红星耀东方,雪山草地踩脚下,嘿!革命理想心中藏。热血铸就英雄谱,红军少年是榜样。先辈奋勇打江山,红军精神放光芒……”

电视机里,歌声嘹亮;互联网上,动人的故事纷纷传扬。

第一时间看到系列视频的中国教育电视台副台长陈宏,高度评价:“采取短视频的形式,走进红军长征历史、走进老红军心灵深处,这种碎片化的、与当下年轻人阅读习惯相吻合的方式,是融媒体思维的最高境界,非常值得推崇。”

老红军家属致电陕西省关工委:“相信这些故事会一代代地流传下去,激励后人砥砺前行。”

“很感动!这档节目对孩子们的教育意义是前所未有的。一代人有一代人的长征路。希望它能启示年轻人,应该怎样工作、生活,以实现中华民族伟大复兴为己任,不懈奋斗。”著名歌唱艺术家冯健雪欣然点赞。

1935年,红军翻越岷山,三军过后尽开颜。

2025年,55个故事化作星辰,点亮新一代的征程。

当歌曲《红军精神放光芒》的旋律在校园响起,当00后观众在弹幕写下“此生无悔入华夏”,那些画布上的面孔、书页中的名字、光影里的呐喊,共同完成了最壮丽的“再出发”:

“回首过往,是为了更好地面向未来。红军老兵的故事,是对未来最好的昭示。”(群众新闻记者 柏桦)